首尔大学提出万花筒式波导全息显示系统用于AR眼镜

万花筒式波导

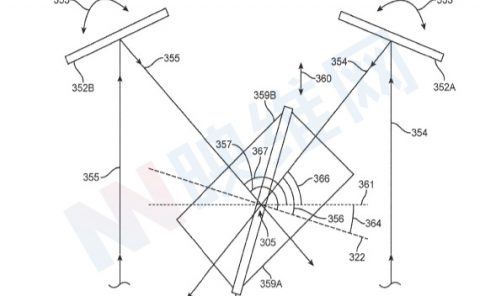

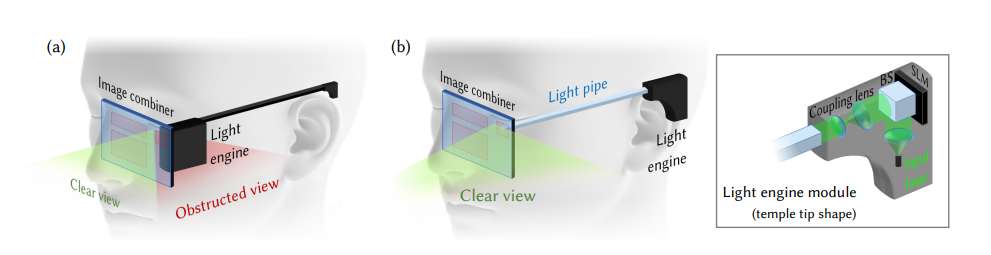

(映维网Nweon 2025年11月27日)日前,韩国首尔大学的研究团队提出并验证了一种基于光导的“万花筒式波导”全息显示系统,成功解决了增强现实眼镜中长期存在的重量分布不均、前框笨重与视场遮挡等关键问题。研究团队通过建立精确的光导内波前传播模型,并开发相应的相位优化算法,首次实现了将光引擎与图像合成器完全分离的AR显示架构,同时完整保留了空间光调制器的全部角带宽,为下一代轻薄型、无遮挡AR眼镜的实用化开辟了全新路径。

传统AR近眼显示设备通常采用光引擎与图像合成器紧密集成的光学架构。光引擎包含激光光源、空间光调制器以及中继光学元件,负责生成虚拟图像;图像合成器则位于用户眼前,通过半反半透镜或衍射光学元件将虚拟光引导入眼,同时允许真实场景光透过。这种紧邻布局导致光引擎不可避免地占据了眼镜前框的大量空间与重量,不仅造成佩戴不适,更严重遮挡了用户的周边视野,破坏了AR体验的沉浸感。尽管产业界不断尝试缩小光引擎与合成器的体积,但传统几何光学的基本限制使得系统进一步微型化面临巨大挑战。

为从根本上重构AR显示架构,研究团队创新性地引入了光导作为核心波导元件。光导是一段截面均匀的光学玻璃棒,利用全内反射原理传输光波。其独特优势在于,无论导管长度如何,都能在理论上无损失地传输入射光的全部角带宽——即所有角度的光信息都能被保留并传递至输出端。

......(全文 1936 字,剩余 1399 字)

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

映维网会员可直接登入网站阅读

PICO员工可联系映维网免费获取权限