香港科技大学团队提出U-MAD框架以光流调制缓解VR晕动症

以感知为导向的光流调制为创建更用户友好的沉浸式体验提供了一种有效且可扩展的方法

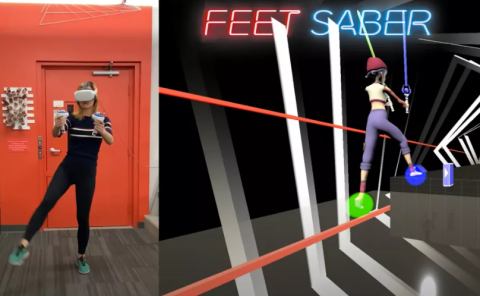

(映维网Nweon 2025年11月06日)晕动症依然是虚拟现实技术广泛普及的关键障碍,尤其是在涉及强烈或人工运动提示的场景中。其主要诱因之一是过度的光流——即感知到的视觉运动与前庭输入不匹配时,会导致感官冲突和不适。虽然以往研究探索了基于几何或硬件的缓解策略,但所述方法通常依赖于预定义的场景结构、手动调整或侵入式设备。

在一项研究中,香港科技大学(广州)团队提出了U-MAD,一种轻量级、实时、基于人工智能的解决方案,直接在图像层面抑制感知上具有破坏性的光流。与先前手工设计的方法不同,所述方案通过学习从渲染帧中衰减高强度运动模式,无需网格级编辑或场景特定适配。U-MAD设计为即插即用模块,可无缝集成到现有VR流程中,并能很好地泛化到程序化生成的环境中。

实验表明,U-MAD能持续降低平均光流并增强不同场景的时间稳定性。用户研究进一步证实,减少视觉运动可提高感知舒适度并缓解晕动症状。相关发现表明,以感知为导向的光流调制为创建更用户友好的沉浸式体验提供了一种有效且可扩展的方法。

......(全文 1817 字,剩余 1377 字)

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

映维网会员可直接登入网站阅读

PICO员工可联系映维网免费获取权限