首尔大学团队开发支持光学遮挡的全息AR显示系统

具备遮挡能力的全息AR显示方案

(映维网Nweon 2025年08月25日) 全息显示能够生成理想的3D虚拟图像,近年来取得了快速进展。然而,由于全息虚拟图像仅简单地叠加在现实世界,导致对比度和可见性下降。相关显示器在提升AR场景图像质量方面依然面临挑战。在一项研究中,韩国首尔大学团队提出了一种具备遮挡能力的全息AR显示方案,并论证了其通过遮挡增强AR图像的能力。

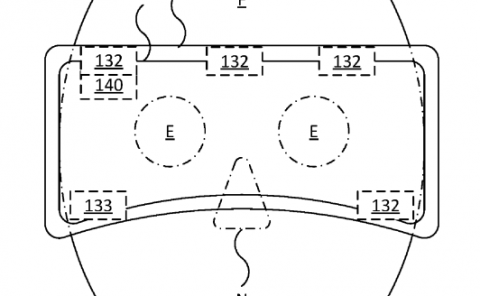

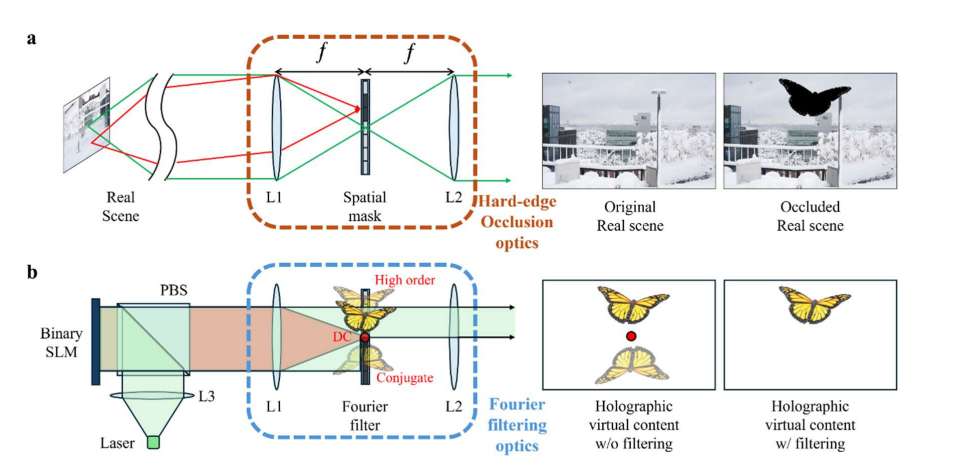

研究人员将一种能够遮挡现实世界特定区域的光学遮挡结构集成到全息AR显示器中。所提出的系统采用带有数字微镜器件(DMD)的折叠4f光学系统,并能够依次充当现实世界遮挡掩模和主动式傅里叶滤波。这种方法将传统上呈现半透明的全息图像转变为视觉上不透明的图像,同时消除了像素化全息显示器中不需要的噪点。另外,主动式傅里叶滤波通过时分复用操作扩展了虚拟图像的视场,并支持一种在处理稀疏虚拟内容时表现尤为出色的新颖二元全息图优化算法。

实验显示,这一方案成功实现了不透明全息3D图像的呈现,显著提高了对比度和图像质量,同时生成了具有光学投射阴影的高度逼真的3D AR场景。

......(全文 3481 字,剩余 3063 字)

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

映维网会员可直接登入网站阅读

PICO员工可联系映维网免费获取权限