西安电子科技大学设计集成光瞳滤波的超构表面透镜

它具有高分辨率、高集成度、高小型化等特点

(映维网Nweon 2025年11月17日)想象一下,用普通的显微镜看东西,就像隔着一层纱窗,总有一些最微小的细节看不真切。这不是显微镜的做工不好,而是光本身有一个无法逾越的规则——衍射极限。它决定了光学系统,无论是昂贵的传统镜头还是最新的超薄镜头,都无法分辨小于半个波长(比如可见光约是200-300纳米)的物体。

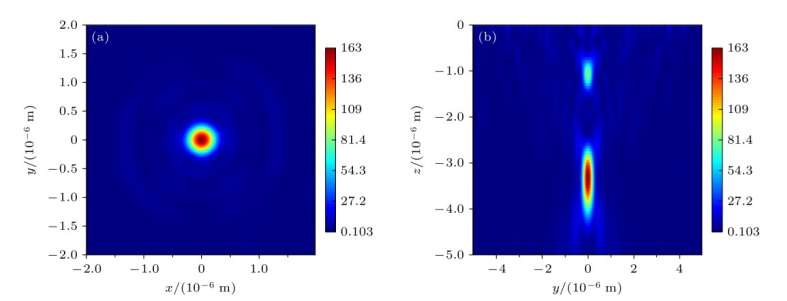

但现在,西安电子科技大学团队找到了一种巧妙的办法,在这个规则的边缘“钻了一个空子”,造出了一种全新的“融合超构表面透镜”,把光斑压缩到了前所未有的小尺寸,让我们有望看得更清、看得更细。

实验结果初步证明了集成超表面透镜的超分辨性能。它具有高分辨率、高集成度、高小型化等特点,在振幅、极化、涡旋等多维信息的综合调控下,将实现更优异的超分辨率聚焦和成像性能,并有望在虚拟现实等领域得到广泛应用。

......(全文 1706 字,剩余 1377 字)

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

映维网会员可直接登入网站阅读

PICO员工可联系映维网免费获取权限