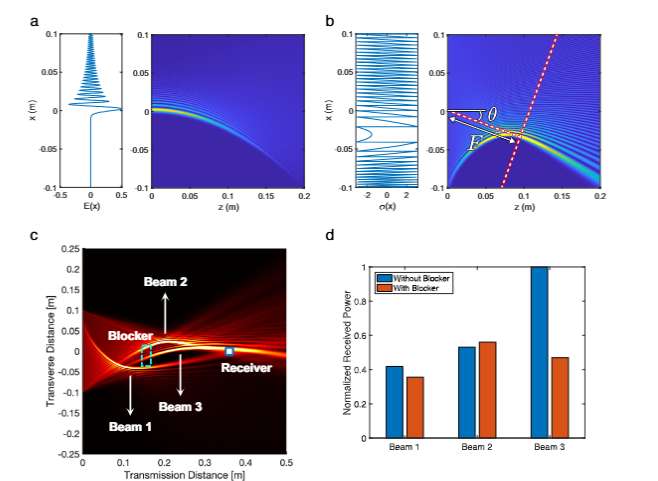

普林斯顿大学研发艾里波束神经网络系统,解决亚太赫兹信号遮挡问题

系统能塑形传输信号以避开障碍物,并配有一个能快速适应复杂动态环境的神经网络。

(映维网Nweon 2025年08月19日)超高频率带宽信号易受物体阻挡,用户在房间之间走动甚至经过书架时都可能丢失信号。如今,普林斯顿大学的研究人员开发出一种可以帮助超高频率传输绕过障碍物的机器学习系统。这一研究进展有望为虚拟现实等领域带来重要支持。

亚太赫兹频段有潜力处理当前无线系统10倍的数据量,而这种快速传输对于虚拟现实系统等应用至关重要。

普林斯顿大学电气与计算机工程助理教授亚萨曼·加塞姆普尔(Yasaman Ghasempour)表示,这项研究是朝着在亚太赫兹频段部署数据传输迈出的重要一步:“随着我们的世界互联程度越来越高、对数据的需求越来越大,对无线带宽的需求同样在激增。亚太赫兹频率为实现更高速度和更大容量打开了大门。”

......(全文 1459 字,剩余 1141 字)

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

请微信扫码通过小程序阅读完整文章或者登入网站阅读完整文章

映维网会员可直接登入网站阅读

PICO员工可联系映维网免费获取权限